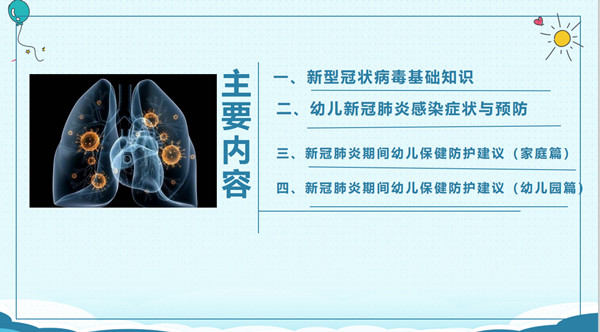

2020年开年,新冠疫情深刻地影响着全民生活的方方面面。王杰老师执教的《学前儿童卫生与保健》课,正是要培养学前专业学生帮助学前儿童远离疾病健康成长的知识与技能。基于课程源于生活、大自然大社会都是活教材的认知,她认为,当下疫情是最好的教材,也是生命教育、道德教育的好时机,要利用好这部正发生在每个人身边的活教材。于是她把第五章“学前儿童身体疾病及其防治”作为开篇,结合新冠肺炎疫情,增补“幼儿新冠肺炎与预防”为第一讲,概述新冠肺炎的基础知识,介绍家庭和幼儿园两个场景中新冠肺炎期间幼儿保健防护知识,布置学生拍摄“正确戴口罩”和“七步洗手”视频为作业,以增进学生实操技能。王老师的第一课既接地气又紧扣课程知识点,对未来幼教师德培养能潜移默化。

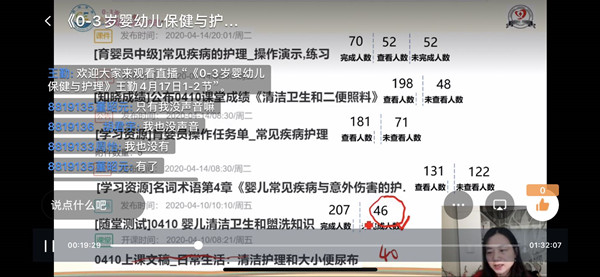

王勤老师的《0-3岁婴幼儿保健与护理》课利用大数据创新了课堂教学管理的方法,检验教学效果,获得了很好的效果,受到学生好评。王勤老师每次课后利用Excel统计功能收集分析学生视频观看、签到、课件预习、课后推送资料学习和随堂测试等一系列数据,第一时间掌握学生学习状态,并据此形成每次课堂的总评成绩。利用“雨课堂”平台数据,王老师对各班学习状况,班级之间、个体之间的学习效果差异和原因了如指掌,并及时地在每一次课上对学生反馈和指导。“雨课堂”为每位学生建立的学习日志能反映学生课程学习每一环节的状况,既方便学生通过日志查漏补缺和复习,也有利于老师依据学生日志精准施教和个性化辅导。线上教学课程资源的大量推送也为王老师开展该门课程教学资源库的建设提供了有利条件。她每周教学都为学生推送大量学习资源,包括专业术语讲解、微课课件、预习课件、项目操作任务单、技能操作课件、课堂教学内容思维导图、PPT课件、育婴员考证实操、随堂测试等。8周的线上教学为课程教学资源库的建设积累了大量资料,使她顺利完成了项目建设。

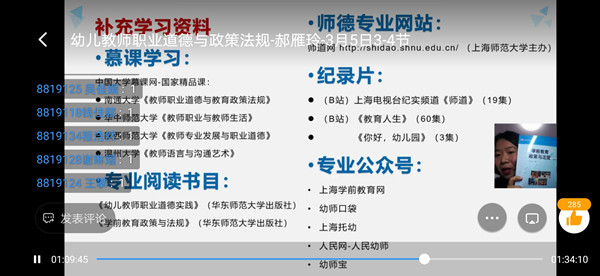

为加深学生对幼师职业道德体系的认知和理解,克服课本知识理论性强,枯燥抽象的弊端,突破网络教学局限,在网课教学设计方面,郝雁玲老师的《幼儿教师职业道德和政策法规》课采用了“以学生为本”的情感体验式教学,强调对学生职业道德情感的培养。一是引领学生学习师德模范。通过学习“全国教学育人楷模”、“最美教师”等优秀师德模范感人事迹,用生动、形象的事实加深学生对教师职业责任感、崇高感和幸福感的体悟,提升自身道德品质。二是设计一系列精彩的实践作业。郝老师设计了“秀出我的2020最美全家福”、“我为什么要做幼儿教师”、“我生命中影响最大的一位老师”、“师德经典文段接力朗诵”、“幼儿园常见问题模拟沟通”、“拍一张我的幼师形象照”、“设计一张师德/名家名言宣传海报”等一系列学生喜闻乐见、操作性强的居家实践活动内容,以学生擅长的自拍视频或音频、设计/手绘图文为作业呈现方式,将所学师德知识活学活用,促成其职业道德价值的生成。实践作业大力激发学生积极主动性,充分发挥学生的创作整合能力,在加深学生师德体悟运用能力的同时,也为课程建设积累了不少优秀素材。

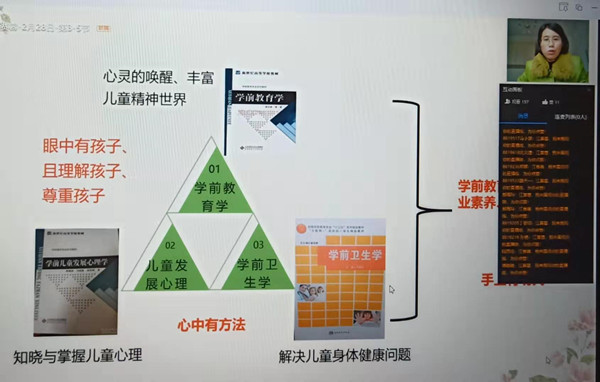

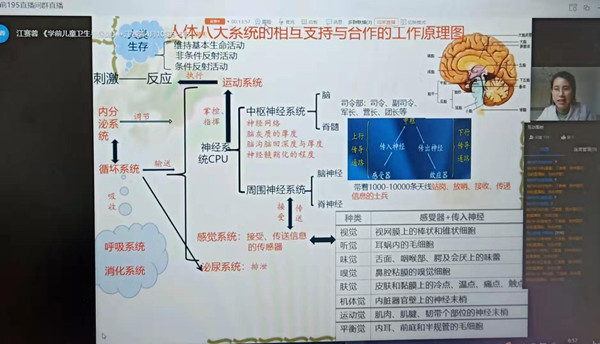

江赛蓉老师讲授《学前儿童卫生与保健》课。江老师认为,网络教学对教师的教学能力和素养提出了更高的要求,教学语言要求更简洁规范,教学目标要更明确,重、难点要更突出,教学方式要可视化、生活化等。针对这些要求,以达“线上线下等效”教学效果,她从课前、课中和课后三个环节下功夫。课前做好三点:一是教师要把握本课程在整个课程体系中的定位与主要任务,清晰“森林”与“树木”的关系,从而确定课程教学目标。二是在教学设计上秉持“道而弗牵”、“开而弗达”的理念,留给学生足够的参与机会和思考空间,促使学生跟着课堂节奏走。三是PPT课件设计制作要图文并茂、动静结合。课中做好两方面的功课:一是斟酌知识点呈现顺序,易于学生理解掌握。二是专业知识呈现要可视化、生活化,吸引学生注意力。比如在本课程中,人体八大系统可比喻成电脑的各个部件,八大系统的功能与电脑各部件的功能做类比。课后要及时布置作业,巩固所学知识。

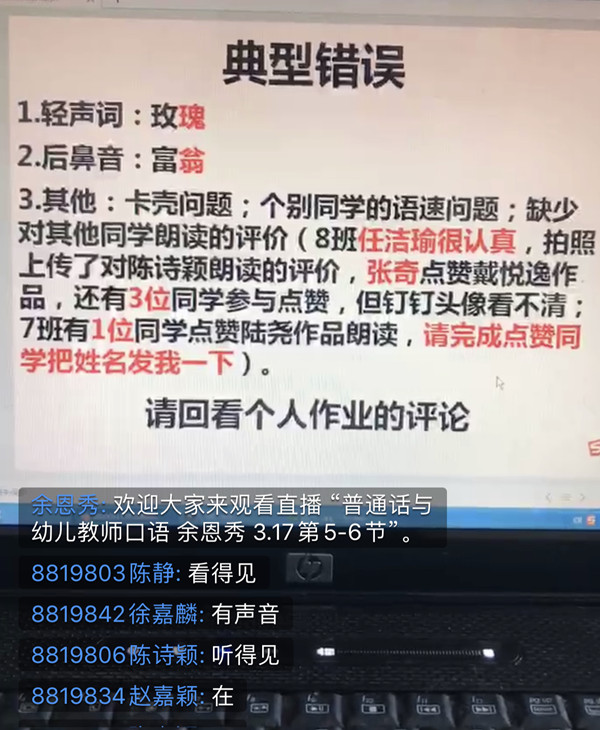

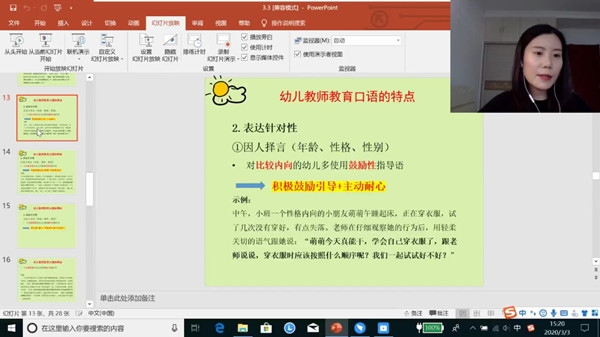

余恩秀老师讲授《幼儿教师口语》,她认为在线教学不是简单地把线下课堂搬到线上,需要转变教与学的方式,精心设计教学内容。余老师紧扣普通话水平测试要求教学,融合线上线下,从课前预学、课中互学、课后拓学三个方面精心设计教学内容。课前预学抓典型错误和兴趣点,激发学生学习欲望;课中互学注重练习和点评,利用富媒体资源使普通话学习与操练变和练得简单有趣;适切的工具支持,利用快剪辑、录屏工具等制作微课,APP在线练读,技术助力,提高学习效率。课后拓展采用快剪辑、录屏制作微课和APP在线练读,学生用语音、书写、照片上传作业,并进行互评,提高学习效率和效果。

明珠老师讲授《幼儿教师口语》,充分利用网络优质资源和软件平台来提高教学效果。该课有丰富的名校名师优秀网络课程资源,她向学生提供了MOOC、智慧职教学习清单;利用微信群、对分易等线上平台,她进行多种形式的教学准备,如在对分易或钉钉平台上,提供课件、教学视频、参考资料、设置作业、讨论话题等;课后利用QQ、微信、钉钉等平台为学生答疑解惑,发布相关资源进行组内讨论与交流。

王艳艳老师讲授《社团活动、公益活动、主题班会》课程。这是实践活动类课程,因疫情而不得不转为线上教学,教学内容由实践调整至理论为主,教师面临的挑战是很大的。为改变这一被动局面,王老师从课前预习、课堂监督、立体课堂、课后作业四个方面突破网络教学环境的局限。重视课前预习。根据每单元不同教学内容,提前布置课前预习内容或学习准备,为线上教学效果打基础;坚持课堂监督。每次直播提前一刻钟开启“直播室”,课前五分钟完成课前签到,课中通过问答或连线,抽查学生的学习状态与听课效果。建立立体课堂。钉钉是教学主阵地,但同时纳入已有的QQ群、微信班级群,建构起立体的教学课堂,方便学生随时提问,也营造了班级讨论交流的氛围。布置课后作业。每单元布置一次作业,检查学生学习情况,及时发现和解决问题,让学生在知行合一中完成本门课程。通过上述四个方面,王老师顺利完成课程教学,取得了预想的效果。

供稿(教育学院)